|

农民城里无农民:一座小渔村的进化史

---全国首个“镇改市”,鳌江入海口的龙港,来源于40年前数千“万元户”自费造城

俯瞰浙江省龙港市。2020年,龙港市人口超过38万,GDP逾316亿元。这翻天覆地的变化,都是从当年数千“万元户”自费造城开始的。视觉中国供图

◆1982年的苍南县龙江港区规划图。这里地处物流咽喉地带,具开发建设港口城镇的自然地理优势。本报记者 司占伟 摄

因城聚业 因业而兴

当年,“泥腿子”之所以敢离开土地,是因为他们找到了能替代种地的产业,此为因城聚业;2003年,在龙港迎宾大道,醒目的“中国农民第一城”招牌被替代为16块广告牌,每块牌子背后都代表着一个产值过亿的企业,此为因业而兴

■本报记者 李晔 秦东颖 柳森 吴越

被研读了千万遍的“温州模式”,这次该从何说起呢?从特点讲,叫“敢为人先”;论其形式,又千姿百态,或许“无定式”才是其模式;若讲故事,全国首张个体工商业营业执照、“胆大包天”的国内首条私人包机航线……太多太多的跌宕壮阔。

但我们选择了鳌江入海口的龙港,3年前,这里成为全国首个“镇改市”。

它更摄人心魄的传奇发生在40年前。当时还是小渔村的龙港,在政府几乎“一毛不拔”的情况下,由数千“万元户”自费造起中国首座农民城。

我们寻访当年亲历者,发现他们的造城故事,非常“温州模式”。

一 、

1974年冬,新华社记者张和平经过温州下辖龙港方岩下,见四野凋敝,当时有民谣这样唱:“方岩下,只有人走过,没有人留下。”

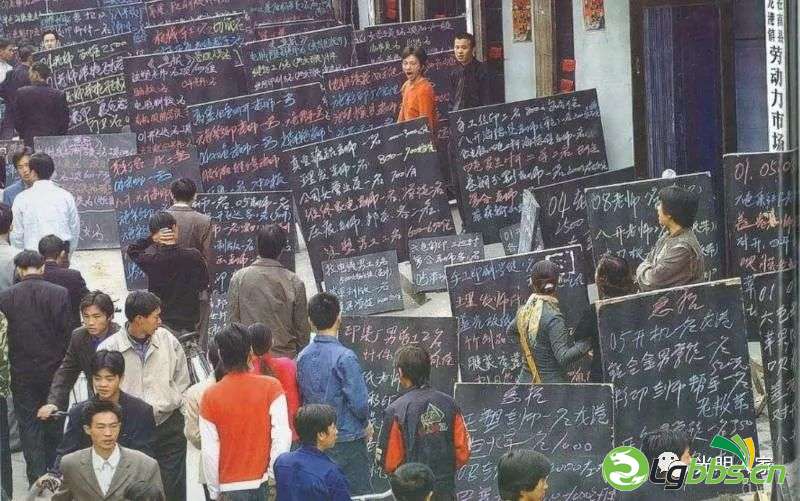

12年后,上海社科院经济所一行在龙港却见截然不同景象——此地新楼鳞次栉比,俨然一座初具规模的城镇。劳动力市场兴旺,经济所一名成员稍作停留,就被企业当成农民工约谈……

民谣仍在唱,唱词却已改成:“几万穷,百万富,几十万元平常过。”

这背后是一场破天荒的改革。此前,中国城镇建设的主体历来是政府,但龙港当地却实行土地户籍改革,允许农民自筹资金在龙港买地、办厂、建房,进城落户。

今年60岁的汤元挺,便是当年首批进城的农民。他自上世纪70年代起,在温州、上海、宜昌先后创办13家企业。1983年,他率先在龙港建房,一家五口搬入三层小楼,花去2.5万元。

二、

汤元挺是苍南金乡人,15岁被父母逼着外出求生。温州人均耕地面积0.36亩,金乡仅0.12亩,汤元挺家只种了点番薯,一场台风来就全泡汤。父亲无法,给点小资金,叮嘱“把钱用好”,便放孩子出去闯。

小汤揣着原始资金,不敢吃饭,不舍得坐车,沿着104国道,徒步去福建。当时车道窄,车速不快,他便机灵蹭车。遇不愿被蹭的司机,他就耍赖皮,或在爬坡时帮忙推几把,靠此坐上了车,还蹭上饭。

当时福建码头多木料生意,小汤用板车将山沟里的木料推到码头,赚点小钱。他还去别人家干农活,换几顿饭。苦日子让他学会想方设法和“厚脸皮”,“只要有钱赚、不犯法,我都去做”。

汤元挺每回出门数月,都能带回数百元钱,悉数上交,换来父亲满意的笑。

汤元挺回到金乡,当地前店后作坊,仍是一派勤劳景象。(司占伟 摄) 待到18岁,汤元挺不再往外跑,留在家做海鲜买卖。

兄弟姐妹去海边买海鲜,做成鱼饼、鱼丸,汤元挺挑去菜市场卖,常半夜12时出门,走三公里石板路,在市场占个好位置。

汤元挺脑子活络,顾客想买啥、量多少,他扫一眼便知。顾客刚走到摊位前,他已将顾客需要的量称好,边说价格,边往顾客篮里送。顾客再压个两毛钱,只要不亏,他都答应。他还暗中观察整个菜场的供应量,如果量多竞争激烈,他就让利加速卖,反之就笃悠悠。

到20岁,汤元挺结婚了。岳父问他,卖鱼饼能赚多少钱?汤元挺不敢隐瞒,说万把块钱吧。对方却说:“鱼饼别做了,跟着我们做校徽吧!”

当时金乡的徽章、标牌制作已起蓬头,数千供销员走千山万水,将国内外海量订单带回来。汤元挺因为肯让利,手头积累了数百供销员资源。校徽数量巨大,哪怕每个只赚1分几厘,一年下来,赚头也是卖鱼饼的数倍乃至十数倍。

上世纪80年代初,万元户是了不得的事,但金乡早已闷声发财。当地习惯叫万元户“猴子”,10万元户则为“狮子”。

手头有钱了,便想进城。汤元挺说,当时有大量“狮子”,迫切需要扩大生产规模,有一个交通便利、信息灵通、金融灵活、劳动力充沛的市场环境。他们向往城市文明。

龙港曾是一座无人问津的小渔村,外界进入只能靠渡轮。(资料图)三、

其实改革暗流已在涌动。在汤元挺结婚的1981年,温州南部鳌江流域的平阳县被一分为二,变平阳、苍南两县。

新设立的苍南县,攥着空拳要啥没啥,没有一家像样的工厂,整个县域无中心城镇,生产生活资料仍要去隔江的平阳县鳌江镇批发转运。不少干部都争取留在平阳工作。

事实上,了解到被分县后苍南干部群众的负面情绪,浙江省委已在悄悄酝酿,要求着重围绕县经济中心选址展开调查。此秘密方案,由原平阳县委副书记陈常修带话,落到了时任苍南县经济委员会副主任陈君球等几人身上。

陈君球。(司占伟 摄) 今年93岁的陈君球,忆及那段特殊使命下的峥嵘岁月,仍忍不住激动落泪。

他告诉记者,接到机密重任后,他与其他同志加紧调研,反复比较,最后选定沿江、龙江间的滩涂。这里地处物流咽喉地带,具开发建设港口城镇的自然地理优势。1982年,经温州市政府批准,苍南县沿江港区建立。当年,苍南县委23号文件决定,由8位同志组成沿江港区建设领导小组,陈君球任组长。9月,温州市政府批准发文《龙江港区总体规划》,港区建设拉开序幕。

殊不知,规划中基础设施要建7条路,可县财政只拿得出5万元。另一难点在于城镇人口问题,被划入港区的5个村8000余人,居民供应户口仅110人。若按旧有户籍政策,这个港口城镇难达应有规模。

陈君球还保存着当年龙江港区总体规划图。(司占伟 摄) 怎么办?小组反复斟酌,既然“向上”走不通,不如“向下”试试。

“向下”是有底气的。此前小组调研时发现,1978年党的十一届三中全会以后,苍南农民率先走上工业化、市场化致富路,已涌现6500名万元户,其中90%集中在金乡、钱库、宜山三镇。先富起来的农民听闻要建港区,便向小组反映:“建房问题,只要政策允许,我们自己建!”

可即便富人、能人们有积极性,还是要找到理论与政策依据。踌躇之际,《光明日报》报道了山东潍坊“人民城市人民建”的文章。“这成为小组向县委提出‘人民城市人民建’思路和‘提倡鼓励个人建设’来解决城镇住宅建设问题的思想来源。”陈君球说。

四、

汤元挺第一时间知道消息。他初步估算,在龙港拿下一块地建房,随后支付城市公共设施费,以一家五口建三层房计,约2.5万元。即便在上世纪80年代初,这对他而言已不是一笔大开销,何况还有“赠品”——城镇户口。

诸多“狮子”聚在一起,兴奋道:“这太划算了!”

“市”在人为。1983年10月1日起,港区举办“会市”,3天活动,参加人数10万+。有来做买卖的、看热闹的,更多人目标明确,就是要买地建房,看看哪条街道好、价格适宜、手续便捷。

1983年10月,浙江省政府设沿江港区为龙港镇。此后,农民进城速度惊人,仅1984年4月至7月,获批自理口粮进城建房的专业户就达2147家。缴付土地价款的信用社外终日排队,收款人员常忙到深夜才下班。

陈君球保留了当年龙港建设大量资料。(司占伟 摄) 农民进城还推动了政府“店小二”刀刃向内的改革。第一步“捆印”,每月两次相关部门联合现场办公,8枚大印一次盖全;第二步“减印”,凡申请进城办厂经商农民,只要盖县计委一个大印即可,减去社队企业局、工商管理局等7枚大印;再到1984年6月,县长办公会议决定,将审批手续直接下放给龙港镇……

数千栋楼,就这样在短短数年内拔地而起。最流行的式样是一楼前店后作坊,二楼办公,三楼卧室,空间利用率极高。龙港主街道龙翔路上一栋楼盖得最高,七层楼,被称为“首富楼”,楼主是此后的浙江“编织巨头”方崇钿。

五、

农民进城后,格局不一样了。

汤元挺有危机感了。以前做徽章,是跟同在金乡的老乡们抢生意,拼的是勤劳活络;龙港无疑是更大赛场,要同和他一样进城的能人争机会,拼的是眼光。

印刷成了他下一个目标。1986年,汤元挺成立其第一家印刷厂,当时龙港印刷企业屈指可数。此后他又接连出资成立大众制版印刷厂、龙翔制版印刷厂、新雅印业等企业。其中新雅印业倾注了他大量心血,到上世纪90年代末,新雅印业年产值已破2000万元,新雅品牌也成为全国驰名商标。

然而家大业大的汤元挺,夜里不止一次躲被窝里哭。他说,他吃尽了文化程度低的苦。许多次,客户让他写一张收款收据,他愣是组织不起话语,面对纸笔束手无措。

这让他意识到温商的短板,且光靠能吃苦难以弥补。于是他加倍重视子女教育,要把“温州人精神”中的文化短腿补上。

他后来认准上海浦东开发开放机遇,在上海继续自己的印刷产业,同时购置商业地产,兴办皮革专业市场。1998年,响应对口支援号召,他以上海企业家身份前往宜昌,投资数百万元成立印刷包装厂,兴建专业建材市场,名气享誉鄂西南……

汤元挺在元鼎铜业工厂。(司占伟 摄)

数十年商海沉浮,却在2013年遭遇人生一劫。

8年前,老友浙江博强铜业原董事长陈某一通电话,将汤元挺催回温州。汤元挺是博强铜业占股12.5%的小股东。当时陈某称公司经营良好,望汤元挺接手公司重组。正值温州市委号召“温商回归”,汤元挺注资5000多万元,受让股份,成为公司法人。

但汤元挺不知,陈某隐瞒实情,此前将博强铜业作为融资平台,伪造合同、虚报资产,以12家企业联保互保方式,先后从7家银行贷款2.31亿元,用以偿还赌债及其他投资。

正是吃了缺乏专业知识的亏,汤元挺才会天真地接手这一大窟窿。博强铜业金融危机很快暴露,但公司一旦倒闭,联保互保的多家企业将全部破产,造成数千名员工失业。

如此压力山大并未压垮他。不轻易言输的温商性格,让他最终决定投入6700万元个人资产,又以自己在宜昌、上海两处共计2.8亿元商业物业作抵押,置换保全了联保互保企业。如此壮举,让他在2014年被评“首届温商回归功勋人物”。

六、

“办企业就像打仗,打输了很痛苦。”汤元挺不会轻易认输。

最困难时,亲友支持他,使他避免了资金链断裂。毕业于英国帝国理工学院的二女儿,主动辞去上海的会计师事务所工作,回乡救父,负责铜材料生产管理。大女儿也辞职帮父亲管理公司财务事宜。企业二代从专业角度规范公司财务、防范期货风险。而父辈则恢复了15岁外出讨生活时那股冲劲韧性,加紧对接产业链上下游,邀请技术大咖把脉,更把床搬进办公室,再次以厂为家……

2015年,工厂生产逐渐稳定;2017年,企业产值破5亿元;去年,产值迈上10亿元新台阶,客户名单里新增了国内外知名电子巨头。这一次,吃苦扛打的“温州人精神”被知识武装,汤元挺终于度过危机。

历数此前所办12家企业,都有一个通病,不敢做大。“企业产值一旦上10亿元,就怕守不住。”然而经此一役,汤元挺突然有了要做大、做久的底气。

他说,他的经历与故事,也是他的家乡从小渔村到农民城,再到产业之城的缩影——

当年,“泥腿子”之所以敢离开土地,是因为他们找到了能替代种地的产业,此为因城聚业;2003年,在龙港迎宾大道,醒目的“中国农民第一城”招牌被替代为16块广告牌,每块牌子背后都代表着一个产值过亿的企业,此为因业而兴。

去年,龙港市人口38.7万,GDP逾316亿元。这翻天覆地的变化,都是从当年数千“万元户”自费造城开始的。

他们用奋斗创造了城市,也用奋斗改造了自己。

|